В Вильнюсе установили памятный знак в честь YIVO – Еврейского научно-исследовательского Института.

Мемориальная доска открыта на месте, на котором с 1933 по 1940 г.г. располагалось здание Института – ул. Вивульскё, 18.

Инициаторы – Министерство иностранных дел Литвы и Еврейская община (литваков) Литвы. В церемонии открытия приняли участие глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс, министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас, мэр столицы Ремигиюс Шимашюс, заместитель председателя ЕОЛ, профессор Леонидас Мельникас, руководство YIVO – исполнительный директор Джонатан Брент и представитель Совета директоров Института Айрин Плетка, бывшая узница Вильнюсского гетто и участница партизанского движения против нацистов Фаня Бранцовская, зарубежные дипломаты, общественность Вильнюса.

На фото: автор мемориальной доски – архитектор, дизайнер Виктория Сидерайте-Алон (первая справа).

«Мемориальная доска – знак нашего глубокого уважения. Здесь располагался Институт, имевший огромное значения для евреев всего мира. С этой научной организацией была связана жизнь и деятельность многих выдающихся еврейских ученых», – сказал министр иностранных дел Литвы.

Заместитель председателя Еврейской общины Литвы, профессор Л. Мельникас напомнил, что в Вильнюсе звучал идиш не одно столетие. «Еще несколько десятилетий назад идиш звучал по всей Литве. Сейчас мы слышим его все реже. Отрадно, что Институт YIVO успешно продолжает свою работу в Нью-Йорке. Эта мемориальная доска в честь YIVO напоминает нам о богатейшей истории евреев Литвы и Польши. Выдающиеся личности, которые учредили и работали в этом Институте, погибли во время Холокоста. Но жива память о них, память об Институте. И это еще раз доказывает, что слово непобедимо», – сказал проф. Л. Мельникас.

Министр культуры М. Кветкаускас во время церемонии говорил на нескольких языках, в том числе и на идиш: литературовед по образованию, поэт и переводчик, он изучал идиш в Оксфорде, кроме того, в изучении идиша ему помогала ныне покойная известный знаток идишистской литературы и культуры, бывшая заведующая отделом иудаики Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса Эсфирь Брамсон-Альпернене. В своей речи М. Кветкаускас отметил, что идиш и идишисткая культура – наше общее наследие, которое следует бережно хранить.

Для представителя Совета директоров Института YIVO Айрин Плетка участие в открытии мемориальной доски было очень волнительно. Айрин родилась в Шанхае, ее родители остались живы благодаря «визам жизни» японского консула Чиюне Сугихары. А. Плетка – учредитель и председатель Фонда Кронхила Плетка, который занимается сохранением и развитием языка идиш, поддержкой еврейской культуры, возрождением еврейских общин в Европе. Она отметила, что языку идиш ее учил сын одного из учредителей Института YIVO – А. Железников. «Мы являемся свидетелями исторического события. YIVO возвращается в Вильнюс», – сказала А. Плетка.

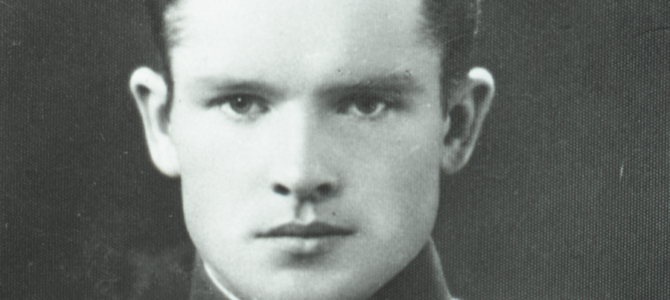

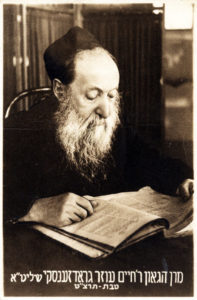

На фото: исполнительный директор Института YIVO Дж. Брент

YIVO или Исследовательский институт идиша (ייִוואָ, акроним от ייִדישער וויסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט — йидишер висншафтлэхер институт, Еврейский научный институт) — научно-исследовательский институт языка идиш. Основанный в 1925 году в Вильно, в дальнейшем действовал в Польше, с 1940 года находится в Нью-Йорке, США. Институт обладает значительным собранием лексикографических, орфографических и других письменных материалов языка идиш, что делает его регулирующим институтом этого языка. Несмотря на то что институт сегодня называется Institute for Jewish Research, он по-прежнему известен своей старой аббревиатурой.

История:

В августе 1925 года литературовед Нохем Штиф организовал институт, целью которого являлась пропаганда идиша как одного из элементов еврейского национального движения. Нохем Штиф считал, что идиш должен был противостоять мессианскому ивриту, политике русской и польской ассимиляции. В работе по формированию института также приняли участие историк Илья Чериковер, филолог Макс Вайнрайх.

Институт был основан в Берлине, но его главный офис находился в Вильно. Через некоторое время отделения института возникли в городах Берлине, Варшаве и Нью-Йорке.

В институте действовали несколько отделов:

- Исторический отделинститута возглавлял Илья Чериковер. Исторический отдел объединял историков Семёна Дубнова, Якоба Шацкого, Саула Гинсбурга, Абрахама Менеса.

- Психологическо-образовательный отделвозглавлял Лейбуш Лерер; в этом же отделе работали Авром Голомб, Х. Касдан и А. Робак.

- Экономическо-демографическим отделомуправлял Яков Лещинский; в этом отделе работали Лейбман Херш, Бен-Адир, Мойше Шалит.

- Отделом языка и литературыуправлял Макс Вайнрайх, в подчинении которого находились Й. Коган, Александер Гаркави, Зелик Калманович, Шмуэл Нигер, Ноах Прилуцкий и Залман Рейзен.

Времена Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны американский филиал Института взял на себя функции центрального отделения (1940). ИВО была единственной европейской еврейской организацией, сумевшей перевести свою деятельность в США.

После немецкого вторжения в Вильно нацисты основали центр сортировки награбленного еврейского имущества в здании ИВО в марте 1942.

Они заставили сотрудников ИВО выбрать наиболее ценные вещи, которые будут направлены в Германию, и уничтожили остальное – более 100 тыс. томов и огромное количество архивных материалов. Многие материалы узники Вильнюсского гетто спрятали.

Послевоенный период

Некоторым ведущим учёным YIVO удалось выбраться из Европы и попасть в США, где они продолжили работу в институте.

Остатки библиотеки, вывезенные в Германию, были с помощью американской армии найдены и возвращены в нью-йоркский центр YIVO после войны. Туда же поступило около 5 тыс. ценных архивных документов и редких книг, спасенных узниками Виленского гетто.

В Нью-Йорке под руководством М. Вайнрайха была налажена работа по подготовке нового поколения ученых и были вновь созданы библиотека, насчитывающая более 385 тыс. книг и периодических изданий на 12 основных языках, и архив (более 24 млн. единиц хранения).

В библиотеке – уникальная Виленская коллекция из 40 тысяч томов и 25 тысяч раввинистических трудов, старейшие из которых – XVI века. В фондах библиотеки особенно много документов по

- еврейской истории, культуре и религии в Восточной Европе;

- периоду Холокоста;

- опыту иммиграции в Соединенные Штаты;

- антисемитизму и

- продолжающемуся влиянию ашкеназской еврейской культуры сегодня.

В архиве содержатся письма, рукописи, более 200,000 фотографий, более 400 видео и кинофильмов, крупнейшая в мире коллекция восточноевропейских еврейских звукозаписей, 50,000 плакатов – документов о еврейской жизни от 1900-х годов по настоящее время, произведения искусства и артефакты. Это крупнейшая в мире коллекция материалов на идише.

Институт также имеет:

- тысячи рукописей очевидцев, переживших Холокости перемещенных лиц;

- общественные записи и документы из гетто Варшавы, Лодзии Вильнюса;

- более 750 мемориальных книги из еврейских общин в Польше и соседних стран;

- записи ранних иммигрантов об оказании помощи и спасательных организациях;

- автобиографии сотен американских еврейских иммигрантов;

- архивы и библиотека Бунда, отражающие путь этого еврейского рабочего движения с момента его создания в Вильнов 1897 году;

- самую обширная в мире коллекция идишской музыки и театра.

В 1955 г. YIVO переехал в здание на углу 86-й улицы и Пятой авеню и изменил свое английское название на YIVO Institute for Jewish Research (ИВО Институт еврейских исследований).

В 1968 г. был создан Центр высших исследований М. Вайнрайха с межуниверситетскими курсами и семинарами по фольклору и литературе на идише и языку идиш. Там проводятся курсы дополнительного образования, преподают язык идиш, готовят публикации. Центр распределяет гранты на научные исследования. Там можно получить академическую степень.

YIVO издает книги и периодику: «YIVO-блетер» (с 1931 г.), «Идише шпрах» (с 1941 г.), «Иедиес фун YIVO» (с 1929 г.; с 1940 г. также на английском языке) и «YIVO-ежегодник еврейских общественных наук» (YIVO Annual of Jewish Social Studies, с 1946 г.; английский язык).

YIVO сохраняет манускрипты, редкие книги и другие письменные источники на языке идиш. Библиотека насчитывает около 385 тысяч экземпляров книг, изданных с XVI века и до нашего времени. Архив института насчитывает около 24 миллионов документов. Вместе они составляют крупнейшее собрание материалов по истории еврейства Центральной, Восточной Европы и еврейской эмиграции в Западном полушарии.

Каждый год в библиотеке и архивах YIVO работают более 4000 человек.

С 1953 г. под эгидой YIVO началась работа над 12-томным изданием «Гройсер вертербух фун дер идишер шпрах» («Большой словарь языка идиш» тт. 1–4, 1961–80), которая с 1971 г. ведется в Иерусалиме.

Одним из проектов YIVO было создание Энциклопедии евреев Восточной Европы. Существует также её сетевой вариант в интернете.

После распада СССР стало известно, что часть довоенных материалов YIVO сохранилась в Вильнюсе. Их передали в Нью-Йорк на копирование, проведённое в 1995-96 гг. Совместно с Еврейской теологической семинарией YIVO помогла наладить научные исследования по иудаике в Москве, а затем и в разных странах бывшего СССР.

Вместе с Еврейской теологической семинарии Америки и Российского государственного гуманитарного университета в Москве, YIVO создал первую программу иудаики в странах бывшего Советского Союза.

В 1994 году в здании еврейских организаций в Буэнос-Айресе террористы устроили взрыв. Среди прочих, пострадало и местное отделение YIVO, работавшее со времени Второй мировой войны. Сотрудники нью-йоркского отделения выехали на место, чтобы оценить масштабы ущерба и подготовить план помощи.

В 1990-е годы было выпущено много фундаментальных изданий, работа над которыми началась ещё в 1950-е. Среди них Атлас ашкеназского еврейства (1992). В 1990 году выпущен полный каталог библиотеки, а в 1998 – руководство по архиву.

В 1999 году Институт переместился в Центр еврейской истории на 16-й улице.

Институт считает своей задачей сохранение, изучение и преподавание культурной истории еврейской жизни в Восточной Европе, Германии и России. Его образовательные и научно-популярные программы сосредоточены на всех аспектах этой тысячелетней истории и её продолжающемся влиянии в Америке.