Сергей Константинов, stmegi.com

Так называли его знакомые. А ещё – математики и физики, поэт астрономии, герольд космонавтики…

Он стоял у истоков возникновения и развития занимательной популяризации основ серьёзных научных знаний. У Перельмана был особый дар – интересно, захватывающе рассказывать о сухих истинах, вызывая в слушателях и читателях жгучее любопытство и воспитывая в них целеустремлённую любознательность – первые ступени самостоятельного познания мира. Умел Яков Исидорович по-особенному удивить читателя, приковать его внимание с первой же фразы. Он показывал привычные явления в парадоксальном виде, при этом сохраняя научную безупречность в их описании.

– Мы рано перестаем удивляться, – сетовал Перельман в одной из статей, – рано утрачиваем способность, которая побуждает интересоваться вещами, не затрагивающими непосредственно нашего существования… Вода была бы, без сомнения, самым удивительным веществом в природе, а Луна – наиболее поразительным зрелищем на небе, если бы то и другое не попадалось на глаза слишком часто.

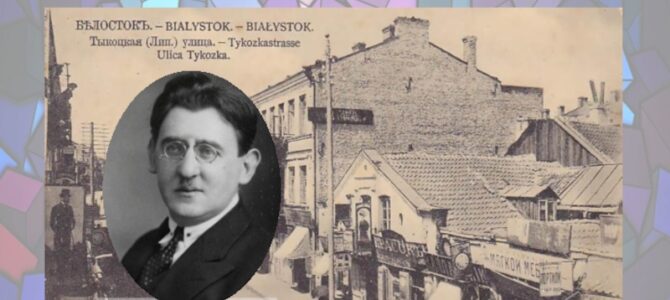

Яков, сын Исидора Перельмана, родился 140 лет назад, 4 декабря 1882 года. Четвёртый ребёнок и третий мальчик в семье, появился на свет в древнем Белостоке, городе на перекрёстке оживлённых торговых путей и военных дорог Российской Империи. В конце XIX века тут вырос один из центров текстильной промышленности государства. Семья была не богатая, но с хорошим образованием. Мать, Генриетта, была педагогически одарённой учительницей начальных классов, а ещё могла преподавать немецкий и французский. Исидор же прекрасно ладил со всякой цифирью. Впрочем, не смотря на способности, отец Яши, в силу своей скромности и отвращения к интригам, так и прослужил 20 лет на неприметной, хотя и значимой должности счетовода. Он безошибочно делал самые сложные вычисления и знал немало приёмов быстрого счёта. Может, от отца к сыну по крови, по роду и перешёл этот дар: судьба не отвела Исидору времени на занятия с Яшей. В сентябре 1883 года работник текстильной фабрики миллионщика Моэса, счетовод Перельман, скоропостижно скончался. Отказало сердце. Осиротели пятеро ребятишек – Генриетта была уже в тягости. Август Моэс, у которого Исидор десятилетиями служил, «пожаловал» вдове «пенсион» – 8 целковых в месяц, после чего и думать забыл о ней и осиротевших детях.

Но их поддержали другие люди: помогли найти частные уроки, делали скидки в местных лавках, приносили одежду, вещи – всё старое, бывшее в употреблении, но порою крайне выручавшее. А дети росли – неизбалованные, серьёзные, привыкшие помогать дома по хозяйству, бережно ко всему относившиеся.

Вдова Перельман так и не вышла замуж, хоть свахи и не оставляли своих попыток. Эта волевая, стойкая женщина поставила себе цель – у её детей будут все необходимые возможности для интересной, насыщенной жизни, и прежде всего – образование. Она руководила их чтением, помогала делать уроки и, владея европейскими языками, вела с ними дополнительные занятия. Яков в должное время поступил в Белостокское реальное училище. Это заведение славилось своими учителями. Так его директор, господин Егоров, преподававший естественные науки, принёс в Яшин класс… говорящего скворца! Ох и жаркой была дискуссия «реалистов» о том, почему лишь некоторые птицы могут подражать человеческой речи!

А когда юный Перельман отвечал урок о жалящих насекомых, то умудрился поразить видавшего виды педагога. Мел стучал по доске в наступившей тишине, а чуть дрожавший от волнения голос рассказывал:

– Осиное жало – самая тонкая и острая вещь в природе. Когда оно прокалывает кожу, создаётся колоссальное давление в триста тысяч атмосфер…

А на доске уже появился расчет.

– Прекрасно, Перельман! Но откуда вы это взяли?

– Про ос вычитал в “Жизни насекомых” Жана Фабра, а подсчёты сделал сам…

Преподавателю чистописания, черчения и рисования Чеботарёву Яков обязан прекрасным, каллиграфическим почерком. Бесконечные упражнения с пером «рондо» сделали своё дело. Однако они наградили Яшу ещё и ранней близорукостью. Приходилось часами выводить буквы при свете керосиновой лампы.

Любимые предметы мальчика – математика и физика, – давались поразительно легко, к тому же их вели люди творческие, выпускники Петербургского университета. Они прививали детям навыки самостоятельного мышления и нестандартного подхода к решению практических задач.

Как вычислить с помощью картонных прямоугольников и спички высоту, на которой подвешен уличный фонарь? А можно ли так же рассчитать расстояние до Луны?

“Ристалища догадливых”, магические квадраты, числа-исполины и числа-карлики, древние задачи Диофанта, числовые тайны египетских пирамид, квадратура круга, трисекция угла, архимедова задача о подсчете числа песчинок на морском берегу – все это было на уроках математики…

Уроки преподавателя физики делали скучнейший курс по учебнику Краевича упоительно интересными. Учитель и ученики воскрешали старинные физические эксперименты. Они воссоздали опыт Ганса Эрстеда, демонстрировавший влияние электрического тока на магнитную стрелку компаса. Получили с помощью катушки Румкорфа и прерывателя Венельта искусственную молнию. Проводились эксперименты даже с рентгеновской трубкой! Особым успехом у ребят пользовался опыт магдебургского бургомистра Отто фон Герике по пневматике. Тогда лошади не смогли растащить медные полушария, из которых выкачали воздух. Роль лошадей с удовольствием играли сами реалисты.

В свободное время Яков много и систематически читал. Он был записан в две библиотеки, а ещё посещал читальню при книжном магазине. Всё прочитанное аккуратно конспектировалось.

В характеристике перед выпуском среди прочего значилось:

– За последние два года Перельманом прочитано значительное количество книг, из коих две трети научного содержания. По своему умственному развитию Перельман выделяется из среды своих товарищей.

В мае 1899 года Якову в читальне попалась книжонка некоего «виленского магистра», в которой доказывалось, что в ноябре наступит конец света! Автор в качестве одного из доводов ссылался на ожидавшийся астрономами «обильный звездопад».

Юношу так возмутила галиматья, которой магистр потчевал далёких от науки читателей, что он решил разоблачить вздорные измышления мошенника, рассказав о грядущем звездопаде в научно-популярной статье. Поделился он своим намерением только с мамой, которая горячо его поддержала. Обложившись трудами по астрономии, Яша за месяц подготовил статью и под псевдонимом Я.П. отослал ее в редакцию «Гродненских губернских ведомостей», Псевдоним был обязателен – правила запрещали ученикам публиковаться в газетах и журналах под угрозой исключения. Работу «реалиста» немедленно пустили в набор. Автор же с мамой не раз перечитывали письмо из редакции: «Статья получена, очень понравилась. Наборщики благодарят Вас, господин Я. П., за необыкновенно четкий почерк».

С этого момента на свет и появился знаменитый популяризатор научных знаний Яков Исидорович Перельман.

Он с отличием окончил лесной институт, где получил образование и средний из братьев Перельман, Иосиф. Уже студентом института Яков, по совету брата, сотрудничает в журнале «Природа и люди». Первый же его очерк «Столетие астероидов» имел большой успех.

В 1909 году Перельман блестяще защитил диплом по теме «Старорусский казённый лесопильный завод. Его оборудование и работа». Этот труд по распоряжению ректора института был размножен на ротаторе и высылался как образец тем, кто хотел организовать лесопилку. Яков получает множество манящих предложений. Лесоводу первого разряда предлагал стать управляющим лесным хозяйством богатый землевладелец. Была возможность остаться в институте на кафедре математики или физики – на выбор.

Выпускник предпочёл состояться как журналист в области популяризации науки.

В 1913 году вышла в свет первая часть «Занимательной физики». Книга имела ошеломляющий успех. Профессор физики Петербургского университета Хвольсон, узнав, что томик вышел из-под пера не маститого учёного, а выпускника-лесовода, был потрясён!

Когда их познакомили, Орест Данилович, взяв Перельмана аккуратно под локоток и отведя в сторонку, проникновенно сказал:

— Лесоводов у нас предостаточно, а вот людей, которые умели бы так писать о физике, как Вы, нет вовсе. Обязательно продолжайте писать подобные книги и впредь!

В августе Яков отправил письмо Циолковскому. Вскоре пришёл ответ. Их переписка длилась до кончины Константина Эдуардовича. В конце осени Перельман выступил в Российском обществе любителей мироведения с лекцией «О возможности межпланетных сообщений». В основу выступления легли идеи основателя космонавтики, которого в официальном научном сообществе не воспринимали всерьёз.

Именно Яков Исидорович ввёл в обиход словосочетание «научно-фантастический», применив его к дописанной им самим главе «Завтрак в невесомой кухне» для романа Жюля Верна «Из пушки на Луну».

В 1915 году Перельман встретил родственную душу — молодого врача Анну Каминскую, и свадьба не заставила себя ждать.

В тяжёлые для России предреволюционные годы Яков служил в петроградском «Особом совещании по топливу», где предложил перевести стрелку часов на час вперёд с целью экономии дров, что и было осуществлено впервые в 1917 году.

Война войной, а дело — делом: вот уже подготовлена и издана вторая часть «Занимательной физики».

Семья Перельманов прикипела сердцем к Петербургу-Петрограду. Здесь в страшный и голодный 1919 год родился единственный сын Якова и Анны — Михаил.

Яков Исидорович трудился, не покладая рук. Для недавно созданного Наркомпроса он составлял новые учебные программы по физике, математике и астрономии, и одновременно преподавал эти предметы в различных учебных заведениях.

Редактировал им же основанный первый советский научно-популярный журнал «В мастерской природы». Вместе с Циолковским участвовал в работе «Секции межпланетных сообщений». Входил в редколлегии журналов «Наука и техника», «Педагогическая мысль»…

Перельман и начала космонавтики неразделимы: в 1931-1933 годах он состоял в президиуме ЛенГИРД — Ленинградской группы изучения реактивного движения, — и тесно общался с Королёвым. Многократно переиздавались его книги «Ракетой на луну» и «Межпланетные путешествия».

А в детских библиотеках порой была очередь на «Живую математику» и «Занимательную астрономию».

Получив заветный, потрёпанный уже томик, ребята буквально пропадали в дебрях математических премудростей и загадок:

— Сумма периметра четырех сторон основания пирамиды Хеопса равна 931,22 метра. Разделив это число на удвоенную высоту пирамиды (148,208 метра), получим 3,1416, то есть знаменитое число π. А ведь об этом соотношении размеров пирамиды европейские математики дознались лишь в XVI веке – спустя 45 столетий после ее сооружения!

Предисловие книг о космосе пророчески сообщало читателю: «Было время, когда признавалось невозможным переплыть океан. Нынешнее всеобщее убеждение в недосягаемости небесных светил обосновано, в сущности, не лучше, чем вера наших предков в недостижимость антиподов. Практическое разрешение этой грандиозной задачи может осуществиться в недалеком будущем».

Все эти многочисленные труды, вся напряжённая работа увенчалась открытием в Ленинграде настоящего научного музея. Дом Занимательной Науки (ДэЗэЭн) распахнул свои двери для посетителей 15 октября 1935 года. Под него был отдан весь бывший особняк Шереметьева на Фонтанке, 34. Перельману удалось заразить своими идеями популяризации научных знаний таких признанных мэтров, как академики Сергей Вавилов, Ферсман, Йоффе, Рождественский, профессор-оптик Вейнгеров, астрономы Ленгауэр и Прянишников, физики Халфин и Бронштейн, писатель Лев Успенский…

Своё детище они прозвали «Дом Чудес».

Соратники Перельмана шутили, что Яков Исидорович — бациллоноситель перельманита, и каждый, кто с ним пообщается, заболевает популяризаторством в острой форме!

Экспозиция Дома строилась на строгой научной основе и в соответствии со школьными программами. К 1939 году в его четырех отделах насчитывалось более 350 крупных экспонатов, а счёт мелких доходил до тысячи: диапозитивы, карты, схемы, рисунки, приборы, игры, панно… Всё это было вмонтировано в стены, стояло на подставках, лежало на столах, висело на щитах и стендах…

Экскурсантам предлагалось трогать все экспонаты руками и участвовать в проводимых экскурсоводами опытах. Техники жаловались: слишком часто приходится чинить экспонат или прибор, побывавший в руках у школьников.

— Это же очень хорошо, что ломают! — искренне радовался Яков Исидорович, — Стало быть, интерес к экспонату не угасает! Если перестанут ломать, значит, он не впечатляет. А вы не падайте духом —делайте экспонаты рукоупорными!

Сколько познавательных, недорогих брошюр выпустил «Дом Чудес»! Куда только не добрались с лекциями его сотрудники!

Музей проработал до самой войны и был закрыт 29 июня 1941 года. Самые ценные приборы, экспонаты и диорамы отправились в эвакуацию. А создатель Дома уезжать отказался. Проводив на фронт сына, пожилая чета Перельман нашла своё место в обороне Города на Неве. Супруга Якова, Анна, стала врачом в госпитале на улице Павлова, а Яков Исидорович вступил в должность лектора-инструктора по подготовке войсковых разведчиков.

В подвале с покатыми, кирпичными потолками на скамьях сидят бойцы морской пехоты. В руках блокноты и карандаши – делать заметки. Входит лектор — гражданский, да ещё в пенсне! Что может он такого рассказать? Тихо звучит голос пожилого человека. Перешёптывание, шумки замолкают. Удивление сменяется напряжённым вниманием. Лектор говорит о том, как ориентироваться на любой местности и в любую погоду, не пользуясь при этом никакими техническими средствами, инструментами и приборами, а полагаясь только на то, «под руками».

— Вашими измерительными инструментами, товарищи бойцы, могут стать карандаш, палец руки, спичка, полоска бумаги, наручные часы, муравьиная куча, звезды и Луна, расположение сучьев на деревьях…

Потом, отвечая на многочисленные вопросы, «гражданский в пенсне» растолковывал физические основы дальнего меткого броска гранаты, ведения прицельного огня, полета пуль, снарядов и мин, эффективного метания бутылки с зажигательной смесью по вражеским танкам. Пехотинцы только диву давались!

После лекции Яков Исидорович роздал морякам напечатанную на машинке памятку:

«Помните, товарищи бойцы!

На расстоянии до 50 шагов хорошо различаются глаза и рты фашистских солдат.

На расстоянии 200 шагов можно различить пуговицы и погоны гитлеровцев.

На расстоянии 300 шагов видны лица.

На расстоянии 400 шагов различаются движения ног» …

— Стало быть, товарищи, фашиста можно уверенно сразить меткой пулей уже с расстояния в триста шагов…

Больше года, голодный, усталый старик в любую погоду, не взирая на обстрелы и бомбёжки, пешком — транспорт не работал, — добирался до казарм, чтобы дать воинам знания, которые могли сберечь жизнь. Когда сил на такие походы не осталось, флотское начальство провело прямой провод и установило телефон — для срочных консультаций.

Его супруга скончалась от истощения во время дежурства в госпитале. От сына давно не было вестей.

По календарю наступила весна. Весна. Вот только с каждым днём всё труднее поднимался с постели. Нет хлеба, воды, тепла, света, нет рядом близких…

Якова Исидоровича не стало 16 марта 1942 года…

Его не стало, но остались многочисленные работы, статьи, книги, зовущие открывать для себя чудесные тайны науки!

Книги Перельмана продолжают издавать и в России, и за её пределами. Только на русском языке было чуть ли не 300 изданий! Более 120 раз они выходили в двух десятках странах мира.

Яков Исидорович Перельман не совершил никаких научных открытий. Он ничего не изобрел, не имел никаких научных званий и степеней.

И всё же он совершил переворот невиданного масштаба — в научно-популярной литературе!

P.S.

Сын Перельманов, Михаил, погиб на фронте в 1941 году.

Вообще, достоверно известно, что война не коснулась лишь второго из братьев, Иосифа. Он ещё в 1913 году перебрался в Европу, а в 30-ых уехал в США. Иосиф состоялся как писатель и драматург. Он писал на идиш и русском под именем Осип Дымов.

Когда Яков и Иосиф вместе печатались в журнале «Природа и люди», Перельман-младший пользовался псевдонимом «Я. Недымов».