Мартин Крамер. Перевод с английского Нины Усовой

lechaim.ru – Материал любезно предоставлен Mosaic

Шестьдесят лет назад, 11 апреля 1961 года, в Иерусалиме начался «процесс Эйхмана»

Вечером 23 мая 1960 года премьер‑министр Израиля Давид Бен‑Гурион на созванном наспех заседании кнессета в Иерусалиме сделал краткое, но волнующее заявление:

Недавно израильские спецслужбы выследили одного из важнейших нацистских военных преступников — Адольфа Эйхмана, ответственного, наряду с нацистским руководством, за так называемое «окончательное решение» еврейского вопроса, а именно уничтожение шести миллионов евреев Европы. Эйхман уже содержится под арестом в Израиле и вскоре предстанет перед израильским судом в соответствии с положениями закона о суде над нацистами и их пособниками.

На правительственном заседании, которое предшествовало этому заявлению, министры Бен‑Гуриона выразили крайнее удивление и захотели подробностей. «Как, каким образом, где? — твердил министр транспорта, сбиваясь на идиш: — Ви махт мен дос? (“Как это удалось?”)». Бен‑Гурион пресек расспросы: «Для этого нам и нужна служба безопасности».

Но премьер‑министр намеренно не сообщил своему кабинету, что Эйхмана выследила в пригороде Буэнос‑Айреса, где он проживал под чужим именем, объединенная группа, состоящая из агентов «Моссада» и «Шин‑Бет» — двух секретных спецслужб Израиля. Умолчал он и о том, что агенты схватили Эйхмана на темной улице и девять дней держали на съемной вилле. Как и о том, что группа тайно вывезла Эйхмана, накачав снотворными и выдав за больного стюарда, рейсом «Эль‑Аль» в Израиль.

В последующие годы израильские власти всячески старались отвлечь публику от похищения Эйхмана, сосредоточив внимание на судебном процессе над этим военным преступником, проходившем в Иерусалиме и длившемся несколько месяцев. Фактически еще более десяти лет Израиль будет старательно сохранять в тайне «подноготную» той операции.

Судебный же процесс, напротив, проходил под прицелом телевизионных камер. Именно в зале суда мир пытался понять масштаб Эйхмана, пока тот сидел за стеклом на скамье подсудимых. Миллионы людей получили возможность увидеть, как он реагирует на свидетельские показания выживших узников и экспертов, оценить его показания, прочесть отчеты журналистов и психиатров и сделать собственные выводы.

В Америке на восприятие образа Эйхмана сильнейшее влияние оказал репортаж из зала суда, который вела философ и политолог Ханна Арендт. Ее публикации в «Нью‑Йоркере», собранные затем в книге «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме» (1963), рисовали некий портрет, основанный — за редким исключением — на поведении Эйхмана в суде. Обвиняемый, по мнению Арендт, демонстрировал «отсутствие мысли», и, как известно, она привела этого «ужасающе нормального» Эйхмана в качестве примера своей концепции так называемой «банальности зла».

Однако в наши дни в общественном сознании оценка фигуры Эйхмана уже не ограничивается версией Арендт, хотя в определенных кругах ее точка зрения по‑прежнему популярна. И основанием для этой общественной оценки становится уже не судебный процесс над ним, а скорее краткий период сразу после его задержания: это те девять дней, которые Эйхман провел в тайном укрытии, прикованный к койке, на арендованной вилле — с момента поимки до вылета в Израиль. Именно этот Эйхман, каким его изображают в популярных книгах и особенно в фильмах для массового зрителя, сегодня хорошо знаком большинству из нас.

Эти художественные версии, помимо всего прочего, привели к еще большему искажению, чем идея Арендт о «банальности зла». Во время похищения, как мы узнаём, Эйхман проявил себя с чисто человеческой стороны, чего не делал в зале суда. Этот Эйхман — философ, спорщик, остроумец и даже чаровник. Он не просто думает; он способен перехитрить своих похитителей и дознавателей. Он вовсе не скучный и банальный, а напротив — живой, привлекательный и полон обаяния: само воплощение обаяния зла.

Есть искушение приписать столь нелепую трактовку творческой фантазии того или иного режиссера. Но ни один режиссер, взявшись за столь щекотливую тему, не посмел бы создать свой образ Эйхмана на основе чистой фантазии. Более того, образ киношного Эйхмана, как можно проследить, восходит к авторитетному на первый взгляд источнику: к свидетельству одного из израильских похитителей Эйхмана, колоритному самопиарщику по имени Питер (Цвика) Малкин.

Однако эту историю лучше рассказывать по частям.

I. Фальстарты

Что больше всего восхитило будущих историографов похищения Эйхмана сразу после заявления Бен‑Гуриона, так это отчаянная храбрость израильтян. Как они нашли известного нациста в том стогу сена, каким была Аргентина? Как смогли его поймать и так долго удерживать втайне от всех? Как его переправляли на другую половину земного шара? Короче, «как это удалось?»

Первым, кто оценил кинематографический потенциал этой истории, был Леон Юрис, тогда все еще купавшийся в лучах славы автор бестселлера 1958 года «Исход» — беллетризованной хроники создания Государства Израиль в 1948 году (позже режиссер Отто Премингер снял по нему блокбастер ). Юрис обрел влиятельного поклонника в лице основателя и премьер‑министра Израиля Давида Бен‑Гуриона, который, прочитав «Исход», выразил автору «глубокую благодарность» и передал свои поздравления. Позже он встретился с автором лично и послал ему собственноручно подписанный экземпляр «Исхода» в переплете из оливковой древесины.

Как только стало известно о поимке Эйхмана, Юрис немедленно телеграфировал Тедди Коллеку — в то время главе администрации Бен‑Гуриона (а позже мэру Иерусалима) — и предложил снять «остросюжетный фильм», взяв за основу историю «слежки за Эйхманом и его поимки». Columbia Studios могла бы сделать фильм в течение года, пока интерес не иссяк. Однако для этого Юрису требовалось официальное разрешение, а также «выверенный материал» от агентов, участвовавших в поимке. Он надеялся на положительный ответ, «с учетом уже проделанной ранее работы на благо Израиля».

У Юриса были прекрасные рекомендации, но Коллек заартачился. Израиль «серьезно отнесется» к предложению, телеграфировал он в ответ, добавив, однако, что сейчас «не очень понятно, можно ли — а если можно, то когда — обнародовать [эту] историю изнутри». Поэтому любой сценарий, так же как это было с «Исходом», придется беллетризировать.

Коллек выражал и более серьезную обеспокоенность: история похищения, снятая на голливудский манер, как приключенческий фильм, затмит историю об учиненном нацистами геноциде. Израилю, писал он Юрису, нужен такой фильм, главное в котором, на первом плане, — тема Холокоста: «зверства нацистов» должны не просто упоминаться по ходу диалогов, но «стать основной составляющей визуального материала в фильме». Если на такие съемки понадобится больше времени — так тому и быть. Более того, Коллек предупредил Юриса, что гарантировать ему сотрудничество на эксклюзивной основе будет затруднительно.

В ответ Юрис заверил Коллека, что «уделит особое внимание визуальным сценам еврейской трагедии». Но его студии нужна «безусловная гарантия», что им предоставят «эксклюзивную информацию» о похищении; в противном случае, писал он, «я автоматически отзываю свое предложение». Это был почти ультиматум, но в конце концов Юрис отказался по другой причине: его студия не захотела давать деньги авансом, а другой он не нашел.

Напиши знаменитый Юрис сценарий фильма об Эйхмане, был бы у картины такой же успех, какой у фильма «Исход»? Этого мы никогда не узнаем, однако переписка Юриса с Коллеком обнажила проблему, которая печально отразится на всех дальнейших попытках экранизировать похищение Эйхмана: если коротко, суть в том, что необъятную историю Холокоста никак нельзя было уместить в несколько аргентинских дней «слежки и поимки».

Но это проблема не единственная. Юрис хотел написать «историю изнутри», но «история изнутри» оставалась засекреченной. Коллек упомянул лишь, что это «потрясающая приключенческая история, похлеще обычных боевиков про гангстеров и копов». Однако официальная позиция Израиля заключалась и будет заключаться в том, что Эйхмана поймали не агенты на службе государства (как мы уже знаем), а «добровольцы», которые передали его израильскому правительству.

А все потому, что операция нарушала суверенитет Аргентины, и Аргентина обратилась с жалобой в Совет Безопасности ООН. Последовала неприятная дипломатическая перепалка, в результате Израиль оказался в изоляции, а аргентинские евреи — в очень уязвимом положении. Поэтому вымысел нужно было подкреплять, и это вошло в привычку, даже после того, как Израиль извинился перед Аргентиной. Но еще долгие годы после этого тем, кто планировал и осуществлял эту операцию, запрещалось упоминать о своем участии.

Не то чтобы девять дней пленения Эйхмана совсем вымарали из истории. В ожидании суда над ним израильское правительство осуществило пробную публикацию сильно отцензурированной версии. Побыстрее написать книжку о похищении Бен‑Гурион доверил Моше Перлману, только что покинувшему пост начальнику государственной пресс‑службы. Чистовую рукопись внимательно прочел Бен‑Гурион, а также Иссер Харель — руководитель одновременно «Моссада» и «Шин‑Бет», главный организатор операции.

Книга под названием «Как был пойман Адольф Эйхман» (1961), вышедшая из печати накануне судебного процесса, держалась официальной линии. В ней не было никаких упоминаний ни об израильском правительстве и его спецслужбах, ни об «Эль‑Аль». Пресловутыми «добровольцами» оказались «молодые первопроходцы, создавшие сельское кооперативное поселение в пустыне на южной границе Израиля» и каким‑то образом переправившие Эйхмана на берега Израиля.

Перлман жаловался Коллеку: не будь цензуры, книга стала бы «куда интереснее». (В другой раз он выражается еще резче: «кастрированная, выхолощенная, вычищенная до основания».) Ханна Арендт была того же мнения: «История, рассказанная мистером Перлманом, куда менее захватывающая, чем всевозможные слухи, на которых основывались прежние байки». Все так, но дело не только в цензуре. Просто Перлман на самом деле мало что мог рассказать о том, как Эйхман вел себя в плену. За исключением нескольких коротких допросов, писал он, «в дальнейшем Эйхман и его похитители не разговаривали. Его держали под охраной в молчании. Было скучно. <…> Время тянулось медленно и вяло».

При любой попытке приукрасить историю похищения с момента поимки до вылета должна была возникнуть та же проблема. В аргентинском пленении Эйхмана держали с завязанными глазами, приковав наручниками к койке, и члены израильской группы по очереди его сторожили. Да, обстановка была нервной — мало ли, вдруг что‑то пойдет не так. Были и логистические трудности. Но агенты не боролись с разведслужбами другой стороны, не действовали в тылу врага. Рафи Эйтан, член группы, — он планировал и выполнял это и другие полевые задания, — позже назовет похищение Эйхмана «одной из простейших» своих операций.

Помимо всего прочего охране не полагалось с ним разговаривать. Хотя Эйхман и ответил на некоторые вопросы оперативнику «Шин‑Бет», которому поручили его допросить (о нем мы еще поговорим далее), цель допросу определили весьма ограниченную: установить личность Эйхмана; разузнать, какой может быть реакция семьи на его исчезновение; и, возможно, если Эйхман знает о местонахождении какого‑то другого нацистского военного преступника, поймать и его. (Он не знал.) Было также поручение от министра юстиции Израиля: получить от Эйхмана письменное согласие на суд в Израиле. Такое согласие он в конце концов дал; в остальном те девять дней проходили однообразно.

Все это объясняет, почему закончилась неудачей первая попытка представить киноверсию истории о похищении. В 1965 году Иссер Харель, руководивший операцией, написал о ней отчет для внутреннего пользования, опираясь на засекреченные документы. Позже, выйдя в отставку, он пытался опубликовать свою рукопись. После серьезных правовых баталий с государством в 1975 году книга наконец увидела свет, она называлась «Дом на улице Гарибальди» (на этой улице находился дом Эйхмана в Буэнос‑Айресе).

Книга Хареля, хотя и в определенных рамках, подтверждала уже имевшие хождение догадки — касательно того, как операция задумывалась, кто ее осуществлял и как было организовано само похищение, — то есть всего, в чем Харель принимал активное участие. Однако он недолго пробыл на арендованной вилле и почти не виделся с Эйхманом. И все же благодаря красочным рассказам о его шпионской работе в «Моссаде» книга стала бестселлером в переводе на разные языки и закрепила за Харелем роль главного израильского руководителя операции.

Последовала экранизация «Дома на улице Гарибальди» — телевизионный фильм под тем же названием был показан в 1979 году, в главной роли — роли Хареля — снялся Мартин Болсам . Фильм с треском провалился. Как отмечал тогда же журнал People, похищение выглядит «таким же захватывающим, как штраф за парковку». По мнению критика из Washington Post, создатели фильма, «борясь с искушением сделать из имеющегося материала сенсацию», довели его «до состояния летаргии». Обозреватель New York Times заметил, что результат «до обидного слабый».

Ничего удивительного. В книге Хареля, где он только и делает, что восхваляет себя и «Моссад», Эйхман выглядит не более чем бутафорской фигурой, и фильм верен книге — или даже, как ни странно, некоему варианту арендтовской версии. Когда израильская группа только схватила Эйхмана, писал Харель, «они были уверены, что им противостоит сатанинский ум — ум, способный преподнести им дерзкий сюрприз». Но в этом заблуждении они пребывали недолго:

В первые дни на вилле Эйхман вздрагивал всякий раз, когда происходило что‑нибудь необычное. Когда ему приказывали встать, он дрожал как осиновый лист. В первый раз, когда его повели во внутренний двор на ежедневную прогулку, он был в неописуемой панике — видно, решил, что его ведут на казнь… Он вел себя как испуганный, покорный раб, который только и думает, как бы угодить своим новым хозяевам.

«Непросто было ребятам, — пишет Харель, — смириться с очевидным, ведь этот жалкий пленник был вовсе не похож на тот образ, какой они себе мысленно рисовали — сверхчеловека, руководившего процессом уничтожения миллионов евреев».

Недостающий элемент был очевиден, и дело не в отсутствии интриги: в конце концов, кто из зрителей не знает, чем закончится история с тайной переправкой Эйхмана из Аргентины в Израиль? Чтобы фильм был интересным, нужна человеческая драма. Но если пленник такой запуганный, покорный и убогий — такой жалкий, такой банальный, — как выстраивать вокруг него драматургию?

На фото: Альфред Бёрк в роли Эйхмана. Кадр из фильма «Дом на улице Гарибальди»

На фото: Альфред Бёрк в роли Эйхмана. Кадр из фильма «Дом на улице Гарибальди»

II. Эйхман говорит!

Несмотря на неудачу с телефильмом, откровения Хареля приоткрыли завесу и положили начало соревнованию. Если Харель сумел опубликовать (и с выгодой для себя) отчет о некогда засекреченной операции, остальные члены группы тоже не хотели упустить свой звездный шанс.

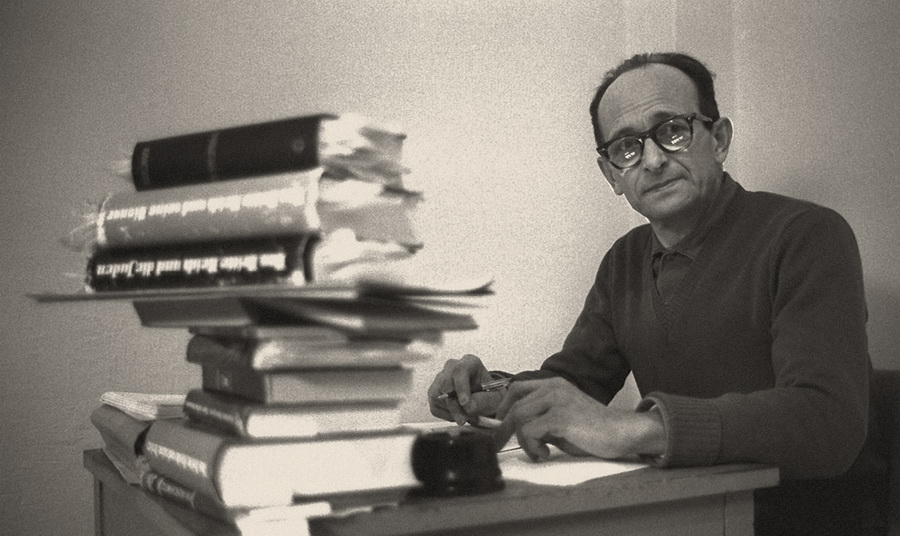

И тут на сцену выходит Питер (Цвика) Малкин, громила‑агент из «Шин‑Бет», чьей обязанностью было хватать и удерживать Эйхмана в момент похищения. Малкин родился в 1927 году в Польше, воспитание получил в бандитских портовых переулках Хайфы — каждой шпионской организации нужен хотя бы один такой агент: ушлый мускулистый парень, который быстро соображает, складно говорит и может запудрить мозги. Он был не только физически силен, но и слыл мастером перевоплощения и взлома. Кроме того, он разбирался во взрывчатых веществах и во время Войны за независимость Израиля был сапером.

На фото: Питер Малкин Wikiwand

На задании в Аргентине именно Малкин (ему лишь немного помогли) затолкал Эйхмана в поджидавшую машину — и таким образом прославился как еврей, схвативший этого страшного нацистского преступника. Более четверти века он отдал израильским спецслужбам — позже он перешел в «Моссад», — в числе прочего вел слежку за немецкими специалистами по созданию ракетных установок в Египте, разоблачал советских шпионов в Израиле, выполнял другие задания, так и оставшиеся под грифом «секретно». Ему дважды вручали высшую награду израильских спецслужб.

Уйдя на покой в 1976 году, Малкин предпринял «бросок» к славе, возглавив частную операцию по поимке Йозефа Менгеле, печально известного врача‑эсэсовца из Аушвица, которого прозвали «ангелом смерти». Но ничего из этого не вышло: Менгеле, как оказалось, утонул в Бразилии. В тот момент Малкин в основном жил в Манхэттене, в квартире‑студии в Нижнем Ист‑Сайде, давал консультации по «безопасности и антитеррористической деятельности». В конце концов натурализовавшись в США, он, казалось, был обречен на забвение: очередной никому не нужный ветеран израильских тайных войн.

Но не тут‑то было: желая и дальше оставаться на виду, Малкин полностью переписал сценарий похищения Эйхмана. В 1983 году, опираясь на прецедент с Харелем, он опубликовал на иврите (в соавторстве с израильским журналистом Ури Даном) собственный отчет об операции. Тогда он скрылся под псевдонимом (Питер Манн), но в 1986 году вышел из тени, когда Еврейский музей в Манхэттене организовал выставку к 25‑летию суда над Эйхманом. Малкин выступил на открытии, и это его появление на публике вылилось в интервью с фотографией на второй странице New York Times с эффектным заголовком: «Человек, поймавший Эйхмана, вспоминает о своей секретной роли». Процесс пошел.

В 1990 году Малкин (в соавторстве с американским журналистом Харри Стайном) опубликовал книгу «Эйхман в моих руках»: смесь автобиографии и шпионского триллера. В этой книге, а также в интервью — потрясающее открытие: во время его дежурства в те долгие ночи на вилле он, вопреки приказам, втайне вел с пленником разговоры по душам. В книге подробно приводятся три таких разговора, некоторые из них якобы дословно, хотя прошло уже три десятка лет.

Действительно, этот «долгий разговор с пленником», как назвали его в Times, занимал центральное место в книге. Этот диалог якобы приоткрывает окно в подлинный внутренний мир Эйхмана, а кроме того, Малкин утверждал, что именно он уговорил Эйхмана дать письменное согласие на то, чтобы его судили в Израиле — к чему изначально «его» пленник был вовсе не склонен.

Здесь была эмоциональная глубина, которой этой истории не хватало. Обозреватель Kirkus Reviews, влиятельного журнала, публикующего критические отзывы на готовящиеся издания, с восхищением отзывался о книге Малкина, увидев в ней «мастерское сочетание захватывающей драмы и серьезных нравственных вопросов». Экранизация не заставила себя ждать. В 1996 году по книге сняли телефильм «Человек, который поймал Эйхмана», в нем Малкина сыграл Арлисс Ховард, а Эйхмана — Роберт Дюваль . Times назвала фильм «крепкой психологической драмой», а Los Angeles Times отмечала, что он на порядок лучше «вялого» и «монотонного» «Дома на улице Гарибальди» — в основном благодаря тому, что Эйхман здесь «показан в основном через восприятие Малкина».

Книга и телефильм (Малкин участвовал в съемках в качестве консультанта) сделали его главным «человеком, который поймал Эйхмана». Кожаные перчатки, которые были на нем, когда он задерживал беглого преступника, были отлиты в бронзе и выставлены на продажу ограниченным тиражом. В 2002 году были опубликованы наброски, которые он делал, пока дежурил возле пленника, — часть из них демонстрировалась в Музее Израиля, различных еврейских общинных центрах и галереях в США, а также в Доме Ванзейской конференции в Берлине, где в 1942 году проводилось совещание об «окончательном решении» еврейского вопроса, и Эйхман при этом приутствовал. Рассказы очевидцев, собранные на интернет‑сайте Малкина, описывают его как приятного, яркого, обладающего чувством юмора, приметного, обаятельного, доброго и остроумного человека.

В какой‑то момент он даже создал Фонд Питера Ц. Малкина, который, как предполагалось, позволит ему «каждый месяц выступать с бесплатными лекциями перед молодежью и взрослыми всего мира». А поговорить Малкин любил. Встреча с Малкином в газете Forward началась с того, что кто‑то из редакции задал короткий вопрос — в ответ тот разразился монологом (как вспоминает Сет Липски, в то время редактор газеты) «и проговорил 2 часа 45 минут, прежде чем хоть у кого‑то появилась возможность задать следующий вопрос».

После смерти Малкина, а он умер в 2005 году в возрасте семидесяти семи лет, ведущие американские и британские газеты почтили его память некрологами; в последнем номере журнала New York Times за 2005 год поместили биографическую справку об умершем — явно составленную по его книге. Он закончил жизнь как человек‑легенда, по популярности затмив Иссера Хареля. Американские евреи его просто обожали.

Почему? И что интересного было в «долгой беседе» с Малкином, в особенности для евреев? Поначалу всего лишь то, что эти двое мужчин оказались рядом. Хотя Малкин — он переехал в Хайфу до войны — сам не испытал на себе ужасы Холокоста, но потерял сестру и племянников, оставшихся в Европе. Таким образом, в нем одном соединились и жертва‑еврей, и израильский мститель. Наедине с Эйхманом он становился не только следователем или обвинителем, но говорил от лица «каждого еврея». Кроме того, поскольку охране запрещалось разговаривать с пленником, к их беседам примешивалось пьянящее чувство тайного и недозволенного — и все это несмотря на то, что ко времени выхода книги значительная часть фактического материала новостью уже не являлась.

По словам Малкина, в ходе их бесед Эйхман «обкатывал» ряд тем, которые впоследствии поднимет во время допроса и на суде. Например: он был послушным солдатом, всего лишь выполнявшим приказы; он организовал лишь транспортировку евреев, а не их истребление; и он ничего не имел против евреев как таковых. («Я никогда не был антисемитом, — сказал он Малкину, — мне евреи всегда нравились».)

Но Эйхман, как обнаружил Малкин, обладал «острым умом». Да, он «порой был откровенно угодлив… но он был еще и хитер. Он четко сознавал, что делает». В ходе их диалога Эйхман защищался «холодно и самоуверенно… Слушая его, не так‑то просто было находить убедительные ответы». Шел тайный мозговой поединок — между похитителем и пленным, евреем и нацистом, которых эти запретные разговоры делали «сообщниками».

Два аспекта их беседы на вилле явно противоречат тому, что впоследствии услышат на суде, и это придает им еще большую остроту. Первый — это когда Эйхман выражает трогательную заботу о своей семье, особенно о младшем сыне; он подозревает, что и за ними тоже охотятся, и от этого испытывает «приступы тоски и отчаяния». Второй — это, напротив, те вспышки гнева, в которых вдруг прорывается глубоко укорененная в нем ненависть к евреям, находящимся рядом с ним. Оба эти свойства усиливали созданный Малкином образ персонажа — совершенно ужасного и в то же время слишком человечного.

В их самом знаменитом диалоге все эти элементы слиты воедино:

«Сыну моей сестры, лучшему моему товарищу по играм [говорит Малкин Эйхману], было столько же, сколько вашему. Тоже блондин, с голубыми глазами, как и ваш сын. А вы его убили».

Явно озадаченный этим замечанием, он медлил с ответом, словно ожидая дальнейших пояснений. «Да, — сказал он наконец, — но ведь он был еврей, верно?»

Диалог достигает практической цели: Эйхман подписывает заявление о том, что согласен предстать перед судом в Израиле. Этого, если верить Малкину, он сумел добиться, предоставляя Эйхману небольшие тайные привилегии (вино, сигареты, музыка на граммофоне) и завоевав его доверие.

III. Эйхман становится Кингсли

Хотя эмоциональный рассказ Питера Малкина о похищении и потеснил историю Хареля, но даже он вряд ли представлял, до каких крайностей доведет эта версия после его смерти.

В 2018 году компания MGM выпустила на экраны «Операцию “Финал”» — крупнейшую из всех снятых к тому времени киноверсий истории о похищении. Режиссер картины Крис Вайц признался, что из всего написанного на эту тему именно «мемуары Питера Малкина» произвели на него самое сильное впечатление. Правда, Вайц также утверждал, что киноверсия основана на «ряде первоисточников». Но на самом деле на MGM многое почерпнули из книги Малкина, и особенно это касается бесед Малкина с Эйхманом, поскольку другого источника попросту нет.

Затем Вайц принял решение, которое подняло историю Малкина на новый уровень. В книге Малкина и его телеверсии Эйхман все еще был отдаленно похож на «жалкое» существо, каким запомнился участвовавшим в его поимке израильтянам. Но когда Вайц пригласил на роль Эйхмана самого сэра Бена Кингсли , от жалкого существа не осталось и следа.

Как отмечал сам Вайц, Кингсли привнес в образ Эйхмана «прорву пафоса и харизмы». Рецензенты разделяли его мнение. Обозреватель New York Times с восхищением заметил, что, даже играя Эйхмана, «Кингсли не может скрыть своей харизмы, с ее озорной жилкой». Журнал Time Out похвалил Кингсли за «сложную и талантливую игру, вызывающую больше сочувствия к нацисту, чем можно было ожидать». Эйхман, поразивший Хареля своей «покорностью», «теперь ставится в один ряд с Ганнибалом Лектером, — писал один рецензент, — он дьявольски хитер и просчитывает на сто ходов вперед».

Израильский рецензент, присутствоваший в Нью‑Йорке на просмотре для еврейской аудитории, рассказывал о том, как реагировали зрители на Эйхмана в версии Кингсли — «хитрого, но не злобного, циничного и безыдейного, ранимого и не пугающего».

Публику Эйхман, похоже, очаровал. Зрители невольно поеживались, когда Эйхман появлялся перед ними в зените своей человеческой славы. Умный, знающий, чуткий и испуганный. И что хуже всего — с чувством юмора.

Этот Эйхман — малкинский Эйхман, укрупненный стараниями Вайца и Кингсли, — для американских евреев вскоре стал единственным Эйхманом. В четырех освященных традицией еврейских культурных центрах: Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне, 92nd Street Y в Нью‑Йорке, JCC в Манхэттене и Музее толерантности в Лос‑Анджелесе — провели специальные предварительные показы с последующим обсуждением, в котором принимали участие Вайц и Кингсли, а также другие артисты. Хотя в массовых изданиях фильм получил неоднозначную оценку, большая часть кинокритиков‑евреев приняли его с восторгом. Один, правда, заметил у нью‑йоркской еврейской публики некую «эмоциональную отрыжку», но и только.

Чем объяснить эти восторги? Отчасти репутацией Кингсли: если он так сыграл Эйхмана, это наверняка «хорошо для евреев». В конце концов, он ведь когда‑то исполнял роль отца Анны Франк — Отто Франка, а также Симона Визенталя , Ицхака Штерна (в «Списке Шиндлера»), Моисея. На съемках, по словам Кингсли, он всегда носил с собой в кармане фотографию Эли Визеля . «Эли, это я делаю для тебя», — мысленно говорил он на съемочной площадке.

Еще одна причина в том, что в фильм «Операция “Финал“» вмонтированы флэшбеки о Холокосте, что в свое время стало камнем преткновения для Леона Юриса. Всего лишь за год до этого проводился опрос, который показал, что две трети американских миллениалов ничего не знают об Аушвице. И лишь немногие из них бывали в Музее Холокоста в Вашингтоне. А теперь Холокост — изображенный безупречно — сам к ним пришел.

В таком случае так ли уж важно, если в фильме, «основанном на невероятно правдивой истории», Эйхман выведен не совсем верно? Голливудское кино по определению призвано развлекать — и только потом (если получится) просвещать. Там действуют по своим проверенным и коммерчески опробованным правилам. Наверное, евреи должны лишь поблагодарить, если крупная студия включает флэшбеки об «окончательном решении» в боевик, ориентированный на более молодую аудиторию?

Но дело еще и в том, что фильм — резонно — потакал и той и другой стороне в споре о «банальности зла», о которой говорила Ханна Арендт. Был ли прав Алан Дершовиц из Гарварда, когда утверждал, что «созданный Кингсли вымышленный портрет Эйхмана, не столько банального, сколько фантастически злого, куда реалистичнее предположительно документального свидетельства Арендт»? Или прав Дэвид Симз из Atlantic , заметивший, что «фильм Вайца нигде явно не повторяет формулировку Арендт, но разве образ Эйхмана, с бесспорным обаянием сыгранный Беном Кингсли, не преисполнен этой идеей?» Хотя оба смотрели один и тот же фильм, первый был уверен, что картина оспаривает тезис Арендт, второй — что подтверждает.

Вайц и Кингсли явно рассчитывали, что фильм заинтересует евреев. Но поскольку оба также опасались, что выбор сэра Бена на роль Эйхмана может создать трудности, они заранее постарались сделать так, чтобы любые негативные — буде они появятся — отзывы выглядели элементарным невежеством. Их основная мысль: они имеют полное право показать Эйхмана как человека, как‑никак, он человек.

«Трагедия в том, что нацисты тоже люди, — говорил Кингсли. — И мне кажется, если демонизировать их, изображать их чернушными злодеями, как плохих парней из марвеловских комиксов, — это несправедливо по отношению к истории и к жертвам Холокоста». «Мы с Беном, — говорил Вайц, — оба хотели показать Эйхмана человеком из плоти и крови. Не для того, чтобы вызвать к нему симпатию зрителей, но чтобы показать: подобные преступления совершают не только демагоги и социопаты».

Все это уводило от сути. Не то чтобы Кингсли «очеловечил» Эйхмана. Никто не сомневался, что Эйхман был способен переживать, что он любил своих жену и детей, ценил простые удовольствия. Суть, повторюсь, в том, что Вайц и Кингсли изображают его как приятного, умного, притягательного — и, да, «с озорной жилкой». Их Эйхман не просто человек; этот пленник пленителен. Его израильские похитители, писал один рецензент, «меркнут в сравнении с ним».

Однако все это, как утверждает другой очевидец тех событий, не имеет никакого отношения к Эйхману периода его аргентинского заточения. Харелю он показался «несчастным коротышкой: стоило снять с него форму — и ни следа от его прежнего превосходства и самоуверенности не осталось». Он — «ничтожество, лишенное человеческого достоинства и гордости». Рафи Эйтан (много позже он станет известен как «куратор» Джонатана Полларда ) даже более категоричен. «Мне хотелось понять характер Эйхмана, оценить его способности», — говорил он. И что же он обнаружил? «Полную посредственность». И Эйтан добавлял с горькой иронией: «И вот что пугает: любой человек, с талантами исполнителя чуть выше среднего — а я не думаю, что в нем было что‑то еще, — может добиться того же, что и он <…> в конце концов сделать то, что сделал он».

Разумеется, Эйхман 1960 года — пленник с завязанными глазами, прикованный к койке, — не был уже Эйхманом 1942 года: решительным, упорным и дьявольски успешным гонителем евреев. Того Эйхмана не стоит недооценивать. Но Эйтан, как и Харель, рассказывал о том, что видел своими глазами. А значит, Эйхман в «Операции “Финал”» был явно не таким, как в те девять дней на вилле. Человек из воспоминаний Малкина, дополненный Вайцем и укрупненный Кингсли, в любом случае совершенно другой.

IV. Только не в Израиле

Казалось бы, этот голливудский вариант Эйхмана должен вызвать большой интерес в Израиле. Если не считать самого Эйхмана, практически все персонажи ленты — агенты, участвовавшие в его поимке. Мельком появляется даже Бен‑Гурион. В фильме также снимался — в роли Хареля — известный израильский актер Лиор Раз (звезда сериала Netflix «Фауда» ).

А вот и нет. Вскоре после американской премьеры в Израиле объявили, что «Операции “Финал”» скоро «выйдет на большие экраны». Появились рекламные материалы и плакаты с текстом на иврите, но на том дело и кончилось. В Израиле не было даже пробного предпоказа на публику (как в Нью‑Йорке и Лондоне), фильм даже не вошел в израильские кинорейтинги. Вместо этого «Операция “Финал”» попала сразу в Netflix — это решение многих удивило, ведь без проката в кинотеатрах рецензий на фильм ожидать не стоит.

Как же получилось, что ленту, встреченную аплодисментами в Музее Холокоста в Вашингтоне и расхваленную американскими кинокритиками‑евреями, не показали в Иерусалиме и Тель‑Авиве? Что было такого в «Операции “Финал”», что не позволило выпустить ее в израильский прокат?

Дело в том, как Кингсли изобразил Эйхмана. Именно это предсказывал израильский актер [Лиор] Раз в своем выступлении в Музее Холокоста в Вашингтоне:

Когда мы в фильме видим Эйхмана, то ощущаем доброту, присущую самому сэру Бену [Кингсли], — и воочию видим ее на экране, я думаю, израильтянам будет довольно тяжело смотреть на это, потому что мы невольно начинаем сочувствовать ему — хоть на миг, на минуту, и израильтянам, я думаю, смотреть на это будет тяжко.

Да, многим израильтянам «сочувствовать» Эйхману и смотреть на его «доброту» было бы «тяжко». Но в этих словах Раза, произнесенных на публику в американском музее, хранящем память о Холокосте, был и некий подспудный смысл: его соотечественники не способны толком понять то, что несет им «искусство». После того как фильм передали Netflix в Израиле, Вайц вслед за ним перешел на сочувственно‑снисходительный тон и повторил свой исходный посыл.

«Реакция была интересная, — говорил Вайц об израильской публике, — реально противоречивая. И вот что важное я отметил: многие были в шоке от того, что Эйхмана представили как живого человека». Израильтянам, которые видят в Эйхмане «по сути демоническую фигуру», трудно «признать тот факт, что он был еще и человеком». Но, добавил режиссер, как раз поэтому они с Кингсли решили показать его именно таким — «больше напирать на наше этическое восприятие, а не выгораживать себя, навешивая на этих злодеев ярлык “другого”».

Как мы уже видели, израильские агенты, похитившие Эйхмана, называли его заурядным человеком, каким он и был. Книгу Хареля, в которой Эйхман изображен дрожащим и покорным, прочел чуть ли не каждый израильтянин старшего поколения. А Вайц, наоборот, превратил Эйхмана в якобы необыкновенного человека, добродушного злодея, способного спорить и сопротивляться, даже будучи прикованным к койке и перед лицом смерти. «Эйхман никогда еще не выглядел таким хорошим» — гласил заголовок единственной серьезной рецензии на иврите, на израильском интернет‑сайте Ynet: «В фильме Эйхман показан в знакомой кинематографической роли злодея, не лишенного интеллектуальной жилки и юмора… Вайц и сценарист Мэттью Ортон превращают презренного персонажа в яркого злодея».

Короче, Кингсли в конце концов как раз и сыграл «чернушного злодея», которого, по его словам, не хотел играть. Если бы фильм показали в израильских кинотеатрах, не исключено, что с подобной оценкой согласились бы многие. В Израиле — ближе к Холокосту, дальше от Голливуда — еще упорно противятся «художественным» манипуляциям с «окончательным решением» ради сиюминутных целей — история там важнее знаменитостей.

V. Ничего этого не было?

Пока что — и мы видели, как это произошло, — к вящей посмертной славе Эйхмана, версия Малкина определенно подменила собой версию Хареля, по крайней мере в Америке. Сейчас, в свете израильской реакции, мне интересно, может ли еще одна версия окончательно сменить и малкинскую, и ее голливудские аватары? Это версия другого агента, участвовавшего в похищении: Цви Аарони.

Цви Аарони родился во Франкфурте‑на‑Одере в 1921 году, подростком бежал из Германии, спасаясь от нацистских преследований, и в 1938 году перебрался в Палестину. В годы Второй мировой войны служил в британской армии. Владея немецким, производил допросы пленных немецких офицеров в Египте, Северной Африке и Италии.

Аарони участвовал в Войне за независимость Израиля — был ротным командиром, затем вступил в «Шин‑Бет», где получил признание как следователь. В 1958 году отправился в Чикаго изучать новейшие техники ведения допроса в знаменитой Американской лаборатории. Вернувшись в Израиль, он привез с собой подарок от руководителя ЦРУ Джеймса Энглтона — «полиграф», первый образец такого прибора в Израиле.

Когда в Израиле получили первые заслуживающие доверия сообщения о местонахождении Эйхмана, Иссер Харель направил в Буэнос‑Айрес именно Аарони — для точного опознания преступника. Аарони нашел дом Эйхмана, взял его и его семью под наблюдение и сделал фотографии беглеца крупным планом. Он также разузнал распорядок дня Эйхмана, а как‑то даже ухитрился сесть в пригородном автобусе прямо за ним. Аарони принимал участие в захвате Эйхмана — он находился за рулем машины, на которой увозили пленника. Уже на вилле он провел первый допрос, позволивший установить личность Эйхмана .

Годы спустя, когда Рафи Эйтана спросили, кто, по его мнению, внес наибольший вклад в успех операции, он назвал Аарони. «Он нашел Эйхмана и внушал всем нам, как важно с исторической точки зрения, чтобы тот предстал перед судом». Еще один член группы, Авраам Шалом (позже он станет главой «Шин‑Бет»), дал такой же ответ: «Аарони недооценен по‑настоящему. Я думаю, он сделал больше всех остальных, даже больше, чем Иссер [Харель]. Он был движущей силой». Меир Амит, преемник Хареля на посту руководителя «Моссада», назвал Аарони «главным действующим лицом операции, от начала и до конца».

Позже Аарони пытался установить местонахождение Йозефа Менгеле, что, как он утверждал, могло бы увенчаться успехом, если бы Харель не отменил операцию. Затем он возглавил «Кейсарию» — управление спецопераций «Моссада». Уволившись со службы в 1970 году, он вел бизнес в Гонконге и Китае, возглавлял частное сыскное агентство в Тель‑Авиве и наконец со своей женой‑англичанкой уехал жить в деревню на юго‑западе Англии. Там он вернул себе настоящее, данное при рождении имя (Герман Арндт), разводил кур и присматривал за общественными спортплощадками. Он умер в 2012 году на девяносто втором году жизни; в Британии напечатали несколько некрологов, в Америке ни одного.

Аарони, возможно, никогда не поделился бы своей версией событий, если бы Харель и Малкин не выступили со своими. Но Малкин, начав рассказывать, стал при любом удобном случае принижать Аарони. Вот пример: во время слежки за Эйхманом, писал Малкин, Аарони «допустил несколько таких ляпов, какие и представить нельзя» и «чуть не провалил расследование». «Он боялся. Он был новичок». Во время допросов Эйхмана «он отрывисто, четко говорил по‑немецки, ответы Эйхмана его по большей части раздражали, вид у него был нарочито угрожающий — все это наверняка вызывало у Эйхмана ощущение полного дежавю».

Теперь Аарони поквитался. В 1992 году он опубликовал свой отчет в ивритоязычной прессе и в 1996 году выпустил книгу на немецком (взяв в соавторы журналиста Вильгельма Дитля). На следующий год вышел ее перевод под названием «Операция “Эйхман”».

Это было мощное сведение счетов. Малкин, уверяет Аарони, «больше мешал, чем помогал» в ходе операции «Эйхман». Он не сумел за раз сгрести Эйхмана, и в результате они схватились в канаве. Вдобавок для него «единственного в группе слово “дисциплина” — пустой звук. На его донесения нельзя было полагаться. Для него было важнее рассказать хорошую историю, с шутками‑прибаутками, держаться голых фактов было не в его характере».

«Что касается предполагаемых бесед [Малкина] с Эйхманом, язвительно замечает Аарони, «они на 90 процентов — плод его воображения. Трогательная и душераздирающая история о спорах между евреем‑похитителем и узником‑нацистом полностью выдумана Малкином. Если бы Цвика и Эйхман постоянно шушукались, другие члены группы не могли бы этого не заметить».

Откуда такая уверенность? В конце концов, Малкин говорит, что вел переговоры тайно, а Аарони не находился в одной комнате с Малкином и Эйхманом. Но Аарони добавляет следующее:

Малкин забывает сказать, что у них с Эйхманом не было языка, на котором они могли бы общаться. Цвикин идиш — ближайшее известное ему подобие немецкого — еще годился, чтобы отдавать Эйхману простые приказания и разрешать ходить в туалет. Но этого было недостаточно для серьезного разговора о Холокосте. Эйхман, со своей стороны, ни иврита, ни идиша не знал.

В интервью, опубликованном спустя несколько лет, Аарони ехидничает вовсю: «Даже гений вроде Эйнштейна не может беседовать на языке, которого не знает». Во время операции в багаже у Малкина были только иврит, идиш, «начатки английского и обширный перечень ругательств на русском и арабском».

Мог ли Малкин вести с Эйхманом осмысленные беседы? В 1996 году, до того как Аарони задал этот вопрос, Малкин сказал в одном интервью, что «говорил с Эйхманом на ломаном немецком и частично на идише; тот прекрасно понимал, что я имею в виду. У меня было много времени, и я вызывал его на разговор снова и снова». В 2000 году, после того как Аарони выдвинул свое обвинение, Малкин стал защищаться: «Я знал и знаю немецкий. Любой владеющий немецким может меня проверить».

Вопрос, однако, не в том, понимал ли Эйхман Малкина. А в том, хорошо ли Малкин понял Эйхмана. Именно размышления Эйхмана о собственных деяниях делают предполагаемый диалог столь интересным. Владеющий немецким и владеющий идишем могут достичь в разговоре взаимопонимания, если очень постараются. Но мог ли на самом деле Малкин, с его начатками идиша (он рос в Палестине) и «ломаным немецким», понимать, что Эйхман «все слегка затушевывает»? Стоит ли ему доверять, когда он по памяти воспроизводит слова Эйхмана буквально, как предположительно делает в своей книге? Мы никогда не узнаем; вопрос остается открытым.

Но не только эти беседы Аарони отметает как не имевшие места. Прежде всего он оспаривает претензии Малкина на то, что именно он уговорил Эйхмана дать письменное согласие на суд в Израиле. Тут Аарони даже не прибегает к дедуктивным приемам. Это уже дело личное: он настаивает на том, что он один диктовал немецкий текст Эйхману, тот записал, внес дополнение, поставил подпись и вернул ему документ. Малкин к этому вообще никакого отношения не имел.

Неужели Малкин в своей книге ставит себе в заслугу то, чего не делал?

VI. «По своей собственной воле»

Заявление Эйхмана было кульминацией версии Малкина, и не случайно. В то время Израиль придавал этому документу большое значение. Объявив своим министрам, что Эйхман схвачен и доставлен в Израиль, Бен‑Гурион зачитал им текст заявления в переводе на иврит. Позже Израиль направил фотокопию оригинала аргентинскому правительству, и полный текст появился в газетах по всему миру, как правило, под заголовком, представлявшим вариацию шапки в Washington Post: «Эйхман, пойманный в Аргентине, добровольно отправился в Израиль».

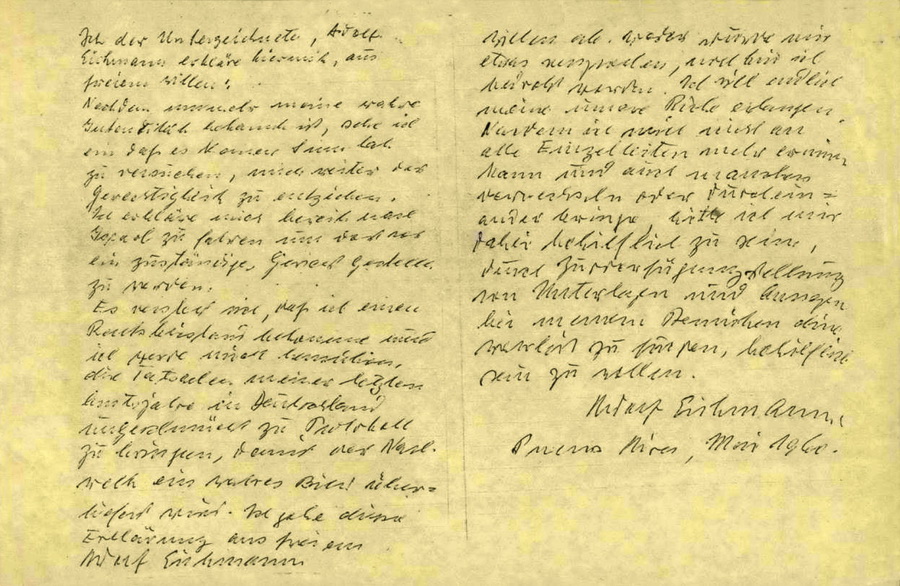

Оригинал заявления, написанный Эйхманом от руки и заверенный его подписью, лежит сегодня в полицейском досье в Государственном архиве Израиля. Вот что там сказано (я предпочел перевод с немецкого, сделанный Ханной Арендт):

Я, нижеподписавшийся Адольф Эйхман, по своей собственной воле заявляю,

что, так как моя истинная личность установлена, я отчетливо понимаю, что скрываться от суда более бесполезно. Тем самым я выражаю свою готовность проследовать в Израиль, чтобы предстать перед судом, действующим по нормам статутного и общего права.

Я понимаю, что мне будет обеспечена юридическая помощь, а я, в свою очередь, изложу на бумаге факты моей деятельности в Германии в последние годы без прикрас, с тем чтобы будущие поколения имели подлинную картину происходившего. Этим заявлением я заявляю о моем добровольном выборе, сделанном не под давлением и не ради пустых обещаний. Я хочу наконец примириться с самим собой.

Так как я не могу помнить все подробности и так как я могу перепутать факты, я требую содействия, которое будет выражаться в моем доступе к документам и письменным показаниям, чтобы помочь мне в поисках правды.

Адольф Эйхман, Буэнос‑Айрес, май 1960 года .

Самая важная фраза в этом заявлении, повторенная дважды: «по своей собственной воле». Очевидно, никто не поверит, что нацистский военный преступник добровольно едет в Израиль, чтобы его там судили. Очевидно, Эйхман впоследствии мог бы сказать, что написал это под давлением. Как заметило немецкое издание Der Spiegel, Израиль просил весь мир поверить, что «израильтяне всего‑навсего позволили этому бывшему подполковнику СС бесплатно полетать на самолете, и только».

Так зачем же похитители Эйхмана тратили время, добывая это заявление?

Харель предложил одно объяснение, весьма лестное для него. Он утверждает в своей книге, что именно ему, когда они находились на вилле, пришла в голову мысль уговорить Эйхмана подписать документ:

Я поручил Аарони разузнать у [Эйхмана], как он смотрит на то, чтобы предстать перед судом. Именно тогда я предложил: попробуем добиться его письменного согласия проследовать в Израиль и там предстать перед судом. Ни на секунду я не мог предположить, что такой документ будет иметь хоть какую‑то юридическую силу, когда возник вопрос о том, имеем ли мы право судить человека, тайно вывезенного в Израиль. И все же такой документ имел для меня некоторую этическую ценность.

Чтобы организатор похищения вдруг озаботился тем, насколько этично хватать человека помимо его воли, — верится с трудом. Также неясно, какова «этическая ценность» подобного документа. Смысл этой версии, как почти всего в книге Хареля, — подчеркнуть первостепенную роль автора.

Но даже при всей своей неправдоподобности объяснение Хареля не идет ни в какое сравнение с тем, что предложили создатели фильма «Операция “Финал”». Там Харель является на виллу и заявляет: «“Эль‑Аль” отказывается присылать самолет. Говорят, сначала им нужно кое‑что от нас: документ за подписью Эйхмана, в котором он бы заявлял, что добровольно отправляется в Израиль».

Разумеется, многие сейчас верят, что эта нелепица — правда. Разумеется, она прокралась в сюжет для большей напряженности: без подписи Эйхмана операция провалится! На языке кинематографистов это называется «макгаффин» : некий «грааль», придуманный исключительно для того, чтобы героям было за чем гоняться.

Аарони дает самое правдоподобное объяснение. По его версии, идею насчет заявления Эйхмана подал Хаим Коэн, в то время министр юстиции, впоследствии член Верховного суда Израиля. Знакомый с Коэном по прошлым расследованиям, Аарони спросил у него, стоит ли добиваться от Эйхмана письменного признания вины, пока тот еще в Аргентине. Может, стоит надавить на Эйхмана, чтобы тот «немедленно признал свою вину в том, что касается Третьего рейха? Должен ли я требовать от него письменного заявления?»

Коэн ответил «нет»; все, что требовалось от Эйхмана, — это заявление с подтверждением его личности и, по возможности, выражающее согласие предстать перед судом. «Общую формулировку я получил от Хаима Коэна, — писал позже Аарони. — Он считал, что это упростит юридическую процедуру и может нам пригодиться, если нас поймают прежде, чем мы покинем территорию Аргентины». Он мог бы добавить, что это также помогло бы умерить накал страстей, если бы Аргентина выразила возмущение, что она, естественно, и сделала. Предполагалось, что такое заявление позволит Израилю выиграть время, а Аргентине — сохранить лицо.

Ровно для этого Израилю и требовалось письменное согласие Эйхмана. Как похитителям удалось его получить? Поскольку девять дней пребывания Эйхмана на вилле не богаты событиями, сам факт подписания им этого документа становится кульминационным моментом на значительном отрезке сюжета — от похищения до вылета в Израиль.

Существует две версии: Малкина и Аарони. И они совершенно расходятся.

Согласно Малкину, лишь после того, как он предложил Эйхману вина, дал закурить и поставил пластинку с фламенко, тот подписал документ.

Согласно книге Малкина, текст продумал и предоставил в письменном виде Иссер Харель. Эйхман отказывался его подписывать — он настаивал на том, чтобы суд проходил в Германии. Затем, 19 мая 1960 года, после того как Малкин предложил Эйхману вина, дал закурить и поставил пластинку с фламенко, Эйхман попросил бумагу. Он был готов:

— Могу я внести дополнения?

— Разумеется.

— Позволите взять вашу ручку?

Я передал ему ручку, потом снял с него кандалы.

Эйхман, попросив показать ему документ, добавил один абзац.

Поднял голову:

— Хорошо, теперь подпишу. — Он помедлил. — Там правильно написано. Будет хорошо, если я объяснюсь.

Стоя над ним, с замирающим сердцем, я смотрел, как он выводит: «Адольф Эйхман, Буэнос‑Айрес, май 1960 года».

Подписанный документ вручили Харелю. Просматривая его, тот округлил глаза в радостном изумлении:

— Как это произошло?

— Питер помог.

Он с улыбкой обернулся ко мне:

— Хорошо. Отличная работа. Это жизненно важно.

Эта сцена эффектно воспроизводится в «Операции “Финал”». Малкин, с листком бумаги в руке, спускается по лестнице в гостиную на вилле. Члены его группы, приунывшие оттого, что «Эль‑Аль» не пускает их на рейс, встают. Он демонстрирует им листок. «Вы это сделали!» — говорит одна из присутствующих, по сценарию возлюбленная Малкина.

А вот версия Аарони. В своей книге он рассказывает, что спросил Эйхмана, согласен ли тот предстать перед судом. Когда Эйхман изъявляет готовность сделать это в Германии, Австрии или в Аргентине, Аарони бросает резко: «Это несерьезно. Вы что, меня дураком считаете?.. Это будет в Израиле или не будет нигде». На следующий день Эйхман сказал, что принял решение и готов ехать в Израиль.

— Подтвердите это мне в письменном виде?

Эйхман согласился. Я снял с него темные очки и дал ему шариковую ручку и лист бумаги. Мы вместе выработали текст его заявления по‑немецки. Я диктовал по своему черновику. Если у него не было возражений, он записывал под диктовку, медленно, предложение за предложением, казалось, он серьезно все обдумывает. Последнюю фразу он добавил от себя.

<…>

Подписывая текст, он спросил меня, какое сегодня число. Он, по‑видимому, потерял счет времени. Нам это было на руку. Пусть и дальше остается в неведении — еще один фактор психологического давления с нашей стороны.

Я сказал ему:

— Просто пишите: «Буэнос‑Айрес, май 1960 года, этого будет достаточно».

Он так и сделал и передал мне письмо с едва заметной улыбкой. Словно хотел сказать: «Теперь моя судьба решена».

VII. Истина против Драмы

Эти рассказы невозможно свести воедино. Рядом с Эйхманом, когда тот писал, подписывал и датировал заявление, находился либо Малкин, либо Аарони. Учитывая эти чуть не противоположные заявления, мы можем лишь сделать вывод, что правды — как и насчет многого другого в этой истории — нам не узнать.

Один недавно опубликованный документ, однако, сдвигает чашу весов в пользу одной из сторон. В данном случае я исхожу из того, с чем согласятся большинство историков: как правило, докладные записки, что по времени ближе к событию, фактографически более точны, чем мемуары, опубликованные десятки лет спустя. Именно поэтому историки всегда с нетерпением ждут открытия архивов.

В 2012 году «Моссад» санкционировал создание передвижной выставки, посвященной похищению Эйхмана. Авнер Авраам, бывший агент «Моссада», пошарил на моссадовском «чердаке» и собрал кучу артефактов и документов: негативы фотографий, сделанных в ходе тайной слежки за Эйхманом перед его похищением; темные очки, которые на него надели; перечень найденных при нем вещей, шприц, который использовали для введения ему седативного вещества перед посадкой в самолет «Эль‑Аль», поддельные паспорта и многое другое. Выставку сначала показали в штаб‑квартире «Моссада», затем — в кнессете и Музее диаспоры в Тель‑Авиве, а затем она отправилась в турне по Америке. (Последний раз ее видели в Центре памяти жертв Холокоста в пригороде Детройта.)

Среди представленных на ней артефактов имеется неприметная вещица — многие завсегдатаи музеев, особенно американцы, лишь скользнут по ней беглым взглядом: это страничка машинописного текста на иврите, подписанная Цви Аарони. С грифом «совершенно секретно» и заголовком — в переводе с иврита — «Памятка». В качестве источника этого документа назван архив «Моссада». Дата отсутствует, но в выставочном каталоге указан 1960 год.

Почему Аарони это написал? Или почему начальство заставило его это написать? Государство Израиль собиралось широко использовать заявление Эйхмана, и многие могли бы заподозрить, что оно получено силой. Начальники Аарони хотели точно знать, каким образом было дано заявление Эйхмана. Аарони сразу же по возвращении в Израиль представил свой отчет.

Вот этот текст:

16 мая 1960 года я виделся с Адольфом Эйхманом в месте, где он содержался, и мы побеседовали. Я спросил его, inter alia , действительно ли он готов сделать то, о чем сказал мне ранее, что он смирился с судьбой и готов максимально прояснить определенные факты относительно определенного периода, ради истории.

Эйхман ответил утвердительно, и я спросил, готов ли он добровольно отправиться в Израиль, чтобы предстать там перед судом. На мой дополнительный вопрос Эйхман ответил отрицательно и объяснил, что при определенных условиях он готов ехать на суд в Западную Германию или Австрию, только в эти страны.

Из условий, выдвинутых Эйхманом, мне стало ясно, что он хочет избежать этого [суда], и так ему и сказал, а потом поинтересовался, не нужно ли ему еще время, чтобы подумать над моим предложением. Эйхман ответил утвердительно, и мы с ним встретились снова на следующий день, 17 мая 1960 года, в месте, где его удерживали. Я снова спросил его, согласен ли он по собственной свободной воле направиться в Израиль, чтобы предстать перед судом. Он отвечал утвердительно и согласился подписать заявление об этом. Я продиктовал ему текст заявления, который заранее заготовил на немецком, и в конце спросил, хочет ли он добавить что‑то от себя, и объяснил, что он волен добавить все, что пожелает. Эйхман ответил утвердительно и добавил последнее предложение, которое наличествует в заявлении.

По моей просьбе Эйхман подписал обе страницы, а я завизировал и проставил дату на обороте».

Таким образом, здесь мы имеем уже нечто максимально близкое к реальному оперативному отчету о том, как Эйхман пришел к решению подписать документ.

К памятке Аарони приложен оригинал заявления Эйхмана. На нем не просто стоит подпись Эйхмана; он собственноручно написал это заявление на двух страницах, и на каждой внизу поставил свою подпись, как положено на юридических документах. (С обратной стороной у меня не было возможности ознакомиться.)

Так что рассказ Малкина, где Эйхман подписывает заранее заготовленное заявление, оставленное на его койке, не может быть правдой. С Эйхманом должен был работать человек, способный составить юридический текст на немецком языке и продиктовать все, что тому требуется подписать. И этим человеком мог быть только Аарони. Его «совершенно секретная» памятка, предназначенная для внутреннего пользования, а не для общественности, все расставляет по местам, и то, что ее включили в спонсируемую «Моссадом» экспозицию, это подтверждает.

У этого вопроса есть и другие аспекты, но они уведут нас вглубь внутренней политики «Моссада» 1960‑х, касательно хитросплетений, связанных с Харелем. Если коротко, то Аарони разошелся с Харелем; в рассказе Хареля Малкин был представлен в выгодном свете; Аарони назовет книгу Хареля «детективным романом». «Иссер мстил людям, намеренно не признавая их заслуг». Двое агентов из тех, что находились на вилле, горячо поддержали версию Аарони. Но все эти последние свидетельства отделяет от реальных событий промежуток от пятнадцати до тридцати лет. На сегодняшний день нет более явного доказательства, чем документ 1960 года, что именно версия Аарони, а не Малкина ближе к правде, если не чистая правда.

Почему так важно, кто принимал у Эйхмана его заявление? Отчасти ответ в том, какой урок — по словам Оскара Айзека, артиста, снимавшегося в «Операции “Финал”», — мы должны извлечь из предполагаемого успеха Малкина:

Малкин проявляет к Эйхману сочувствие, по‑доброму к нему относится, и именно поэтому Эйхман добровольно подписывает признание и по собственной воле отправляется в Израиль, чтобы предстать перед судом. Надеюсь, люди увидят это и извлекут [из этого] урок. Как быть, когда имеешь дело с откровенным злом и с теми, кто действительно виновен в ужасных деяниях?.. Лучший способ — не отвечать на ненависть ненавистью, а вести диалог и пытаться понять.

В этой статье я не намерен спорить о том, как лучше всего справляться со злом. (Хотя невольно вспоминается, что британский премьер‑министр Невилл Чемберлен приводил тот же аргумент, что и Айзек, после того как получил подпись Гитлера на клочке бумаги в сентябре 1938 года .) Однако, если рассказ Малкина — ложь, тогда реальное поведение Эйхмана на вилле не дает Айзеку никаких оснований делать выводы о том, как лучше всего поступать, если имеешь дело со злом. Все было ровно наоборот: Эйхман поддался «психологическому давлению» (как выразился Аарони), к которому прибегнул умелый дознаватель, «сотни раз», по его словам, проводивший допросы немцев, арабов и евреев. На официальном вебсайте «Шин‑Бет» прямо утверждается, что Эйхман подписал бумаги, чтобы его не ликвидировали. (Аарони, как мы знаем, сказал Эйхману: «Это будет в Израиле или не будет нигде».) Если не Малкин, а Аарони заставил Эйхмана написать заявление, тогда посыл о том, что «сочувствие и доброе отношение» смягчают сердца негодяев и преступников, следует подкреплять какими‑то другими примерами.

Но остается и проблема посерьезней. Если Малкин выдумал или сфальсифицировал свою роль в деле с заявлением Эйхмана, тогда как быть с его якобы тайными переговорами? Могут ли и они тоже быть выдумкой закоренелого фальсификатора?

Каждый читатель сделает свой вывод. Но любую экранизацию, основанную на версии Малкина, следует ставить под сомнение, так же как и саму эту версию. И если в драматургическом плане она строится вокруг сцены, где Эйхман подписывает заявление, как в «Операции “Финал”», — значит, в ее основе вымысел, а не факты.

Нельзя сказать, что создатели «Операции “Финал”» плохо подготовились или не знали, чем рискуют. Писатель Мэттью Ортон уж точно готовился. Он прочел все версии, выявил «нестыковки», а потом заявил, что очень близко «придерживался того, что происходило в действительности». Вайц также настаивал на том, что лента правдивая. Он признавал, что были сделаны мелкие адаптации, действие сокращено по времени, изменен пол одного из участников группы. Но «допустить ошибку, — предупреждал он, — будет ужасно, это все равно что дать пищу для придирок отрицателям Холокоста».

Вайц, однако, сделал оговорку: похитители Эйхмана, сказал он, «часто противоречили друг другу, и приходится выбирать: где правда, а где больше драматизма». То же самое относится ко всем голливудским трактовкам исторических событий: доверяй, но проверяй. Это не релятивистский подход, когда все правды равны. Вот почему версия Малкина всегда имела приоритет по сравнению с версией Аарони; в конце концов, с самого начала она намеренно создавалась как драма.

Вайцу тоже наверняка это было известно. Он признавал, что Малкин — фигура героическая — еще и «умеет обаять, он обольститель, где‑то даже аферист». Создатели «Операции “Финал”» пошли на это с широко открытыми глазами. Зрители — нет.

VIII. Еще одно достоинство — правдивость

Я все время придерживался того мнения, что кинематографический образ Эйхмана — искаженный, созданный лишь на основе девяти дней его аргентинского заточения. Эти девять дней прельстили кинематограф благодаря рассказу, который сам по себе вполне мог оказаться выдумкой, и это оказалось самой нещадно эксплуатируемой лазейкой в истории Эйхмана. Все шло по нарастающей, и после «Операции “Финал”» это принесло Эйхману посмертную славу. Из ничтожества в стеклянной будке он, все укрупняясь, на экране стал фигурой значительной.

По справедливости не стоит валить все на одного лишь Малкина: его предполагаемые беседы с Эйхманом меркнут в сравнении с их киноверсиями, изукрашенными затейливыми диалогами‑пикировками. В «Операции “Финал”» Эйхману даже дают возможность пошутить, показывают, что у него есть чувство юмора (нечто человеческое). И здесь фильм предает даже Малкина, который писал, что у Эйхмана, к несчастью, «начисто отсутствует чувство юмора». Но художественная фантазия, которую позволил себе Малкин, при каждом ее пересказе другими становилась все более буйной, пока «Операция “Финал”» не перешла черту — пусть даже в Израиле эта черта проходит не там, где в Аргентине.

Почему этот последний Эйхман, работы Вайца–Кингсли, заставил еврейскую публику в Манхэттене беспокойно ерзать в креслах, а израильтян — вовсе отказаться от просмотра? Тому есть веская причина. Израильтян оттолкнул не человечный или дьявольский, а притягательный образ Эйхмана. Харизма в соединении с антисемитизмом имеет печальную историю как главный вектор распространения антисемитизма в массах. Да, в фильмах про Эйхмана множество сцен, показывающих страдания евреев. Но может ли это реально перевесить воздействие привлекательного образа антисемита? Особенно в наши дни, когда антисемитизм пустил корни среди образованных элит, а в некоторых странах — среди значительной части населения?

Уроженец Вены Тедди Коллек, человек обаятельный и яркий, встречался с Эйхманом в 1939 году, а в 1961 году отвечал за логистическое обеспечение суда над ним. Он вспоминал, что, несмотря на нацистскую форму, это был «ничем не примечательный человек — он вполне мог бы закончить дни мелким служащим». Может быть, поэтому Бен‑Гурион решил сделать Эйхмана центральной фигурой процесса с широким медийным представительством — он должен был послужить фоном.

«Адольфу Гитлеру следует отводить преимущественную роль по сравнению с Адольфом Эйхманом, — наставлял Бен‑Гурион прокурора, — даже несмотря на то, что Эйхман обвиняемый». Похожий на Кингсли Эйхман в стеклянной будке изменил бы ход процесса и приковал бы внимание суда исключительно к этому человеку (Арендт ошибочно полагала, что так и должно быть). Точно так же любой фильм с «очаровательным» Эйхманом в качестве звезды непременно будет больше про человека и меньше — про Холокост.

Сейчас, после «Операции “Финал”», идущая от Малкина трактовка образа Эйхмана, вероятно, исчерпала себя. И все же эту историю стоит рассказывать снова и снова каждому новому поколению. Как говорил о судебном процессе Коллек, его воздействие «невозможно сохранить надолго… Каждый из нас забывает».

Есть ли выход? Чтобы выправить историю, я предлагаю следующему режиссеру или сценаристу показать историю глазами Цви Аарони. И начало — только самое начало — уже положено: история слежки за Эйхманом с последующим похищением рассказана с точки зрения Аарони в остросюжетном мультипликационном фильме «Водитель красный» (2017). Широкоэкранный фильм имел бы три преимущества. Во‑первых, он будет более убедительным: Аарони, по мнению других агентов, был «двигателем» операции. Во‑вторых, это исправило бы допущенную по отношению к нему несправедливость. И в‑третьих, в том, что касается Эйхмана, он имел бы еще одно дополнительное достоинство — правдивость.

Оригинальная публикация: The Truth of the Capture of Adolf Eichmann